もくじ

私達が英語学習に集中できないのは本当は誰のせいなのか?

買った英語の参考書がそのままになっている、四六時中スマホの通知が気になってしまう、英語のポッドキャスト聞かなきゃと思うもののついつい先にインスタをチェックしてからと思う間に気が付けば目に入った柴犬のショート動画に気を取られてフォローしている…。などなど。

どれも私自身経験のあることですが、皆さんの中にも身に覚えのある方も多いと思います(特に柴犬の破壊力)。「私って意志が弱くって」と自分を責めがちですが、でもちょっと待って。それは本当に私たちの豆腐のような意志力・集中力せいなのでしょうか?

私たちの集中力は意図的に「盗まれて」いる

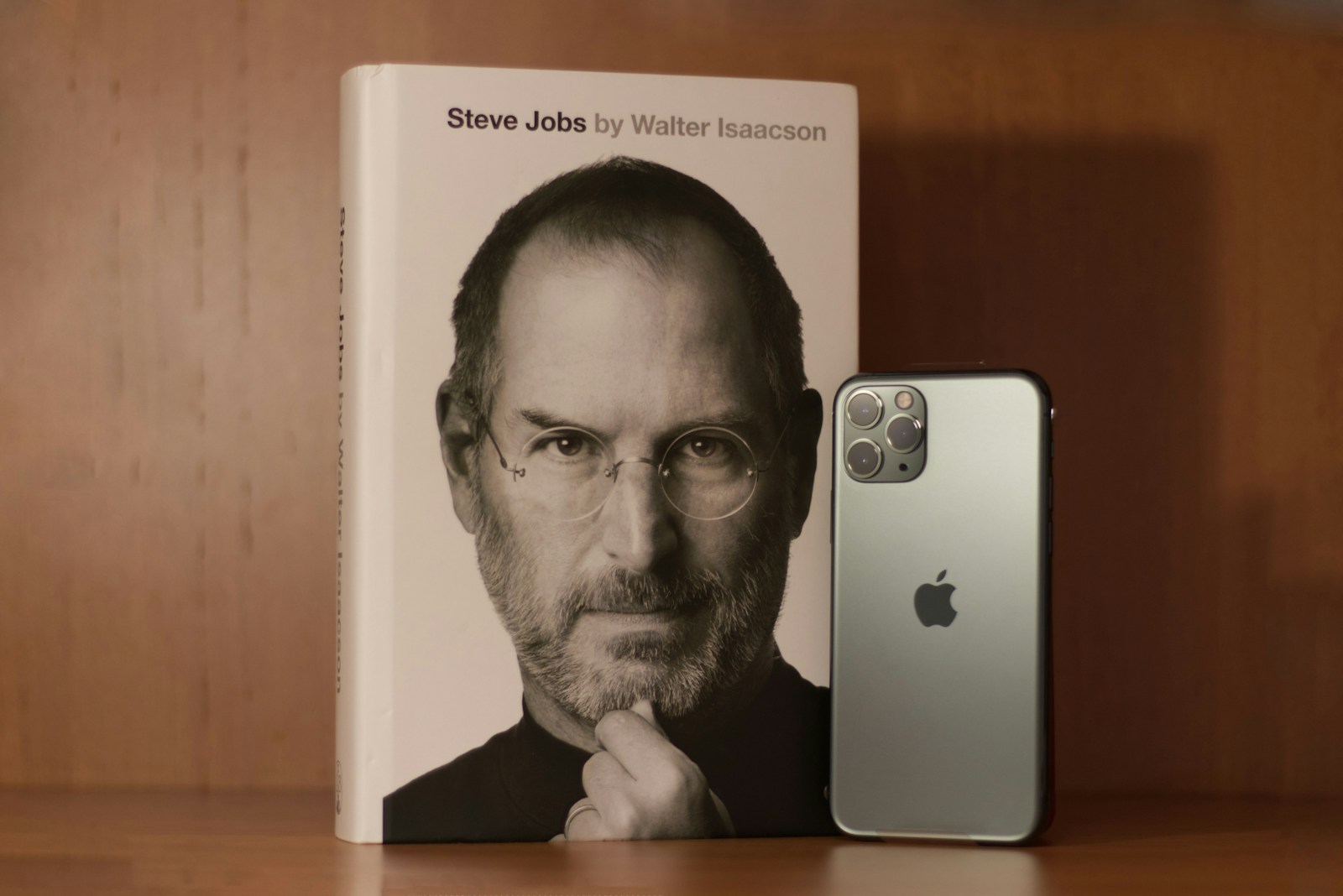

”Stolen Focus”の警鐘

この本の筆者ヨハン・ハリは、こうした現象が「仕組まれたもの」もしくは「予め設計された状態」であると警鐘を鳴らします。

Geminiによる要約がこちら。

In Stolen Focus, Johann Hari argues that our attention is being stolen by external forces, not just personal weakness. He blames the design of technology and social media, which are engineered to constantly distract us and profit from our engagement. Hari also points to societal factors like the demanding pace of work and lack of rest. He frames the “attention crisis” as a systemic problem rather than a personal failure, proposing collective solutions to reclaim our ability to think deeply, connect meaningfully, and regain control over our lives.

『盗まれた集中力』でヨハン・ハリは、私たちの注意力が個人の弱さだけでなく外部の力によって奪われていると主張する。彼は技術やソーシャルメディアのデザインを非難する。それらは絶えず私たちを注意散漫にさせ、我々の関心から利益を得るよう設計されているのだ。ハリはまた、過酷な仕事のペースや休息の不足といった社会的要因にも言及している。彼は「注意力の危機」を個人の失敗ではなくシステム的な問題として位置づけ、深く考える力、意味あるつながりを築く力、そして人生の主導権を取り戻すための集団的な解決策を提案している。

そうか、やっぱり。相手が社会システムじゃ勝てないよね。とはいえ諦めて納得してオワリ、というわけにもいかないのが私たち。

ちなみに、ヨハン・ハリ氏は、スコットランド出身のジャーナリスト、作家です。本書以外にも、『Chasing the Scream』(邦題『麻薬と人間』)や『Lost Connections』)などがあり、テクノロジーがもたらす社会問題や、薬物中毒、うつ病といった現代の課題について、個人だけでなく社会全体のシステムに焦点を当てて分析することで知られています。他の本も面白そうですね。

彼が「盗まれた集中力を取り返す」ために取った行動は…

この本の著者もそこで終わるわけにはいかず、こうした問題意識に対して身をもって対抗策を考えるため、3カ月の「デジタル断ち」生活に入る様子を書き記しています。緊急連絡先を近しい人たちに伝えたうえで、インターネットももちろんメールもできないようにする。自分自身の葛藤や動揺なんかも克明に描いていて、ちょっと面白かったです。

そのうちの一節がこちら。

If you don’t do this now, I told myself, you’ll never do it, and you’ll be lying on your deathbed seeing how many likes you got on Instagram. I climbed into the car and refused to look back.

今これをやらなければ、と自分に言い聞かせた。永遠にやらないまま、いったいいくらインスタグラムで「いいね!」を貰えたか見ながら死んでいく羽目になる。車に乗り込み、振り返らないと決意した。

スマートフォンの中毒性について

確かにね…deathbed(死の床)でそんなの気にしてる場合じゃないですよね。でも吹っ切ろうと思わないと、もしかしたら私達って最期のときまでスマホいじってるのかも。スマホって、それくらいの中毒性。

For the average American, it’s three hours and fifteen minutes. We touch our phones 2,617 times every twenty-four hours. Sometimes they would wistfully mention something they loved and had abandoned—playing the piano, say—and stare off into the distance.

平均的なアメリカ人で、3時間15分。私たちは一日24時間のうち2,617回もスマートフォンを触る。時折、大好きだったのに手放した何か——例えばピアノを弾くこと——を物憂げに口にし、遠くをじっと見つめることもあった。

細かい表現なのですが、面白かったのは最後の”stare off into the distance”. 「遠くを見る目」…日本語と同じニュアンスなんだなーと。

その他の関連コンテンツ

動画でヨハン・ハリ氏のトークを見てみる

TEDトークでのStolen Focusネタは見つけられなかったのですが、他の動画がこちら。ちょっと長いですけど、何かしながらででも、眺めてみてください。

邦訳版はこちら

限られた「集中力」を奪われがちな私がやってみていること

ということで、英語の本を読みながら、自分の意志力や集中力に思いをはせ、スマートフォンに絡めとられない方法を考えてみると、一石二鳥かもしれませんね。

もちろん、「自分が人生で何を優先したいのか」「スマホをいじることで何を失っているか」考えてみるのは、英語学習だけじゃなく、とても価値のあることだと思います。

「集中力や意志力に頼らない学習習慣をデザインする」

盗まれる仕組みをデザインされているなら、「盗まれようがない」「盗まれてもムリヤリ続く習慣」をデザインし返してみる。

「集中力ドロボーに遭遇する確率を下げる(=スマホの使用を限定的にする)」

ちなみに私自身、この本を読んだ後、「22時以降はスマホの画面がモノクロになる(=つまらなくなる)」「寝室にはスマホを持ち込まない」を(時々ルールを破りながら)やってみています。

ちなみに、寝室にはKindleとスマートスピーカーだけ。

つまり洋書読書とポッドキャストリスニングだけは可能なようにしてあります。

そして最後に。

「『好きなこと』を英語でやる」

案外これが一番効くのかも、と思いますが、英語学習を「義務」から「ほっといてもやってしまう好きなこと」に書き換えちゃうことですね。今の私だったら「ミニマリスト本を読み漁ってミニマリスト気分を味わう」がソレ。つまり洋書でそれをやっております。

一個人と社会全体でデザインされた集中力を巡る攻防…と聞けばなかなかuphill battle(厳しい戦い)な感じですが、「好きなこと」と「習慣化」をキーワードにやっていけば、なんとかなるはず。同志もたくさんいますね。では本日も、Happy Learning!

[広告]