こんにちは。お盆期間中ですが英語学習途切れていませんか?筆者は犬と身内が次々に体調を崩しとどめにコロナに罹患、と踏んだり蹴ったりで強制的に繰り上げ夏休みになってしまいました。なので安定の引きこもり。しかしひきこもりと英語漬けは相性が良いのです。

ということで今日はちょっとだけ趣向をかえて、「英語学習が楽しくなる書籍紹介」行ってみたいと思います。

もくじ

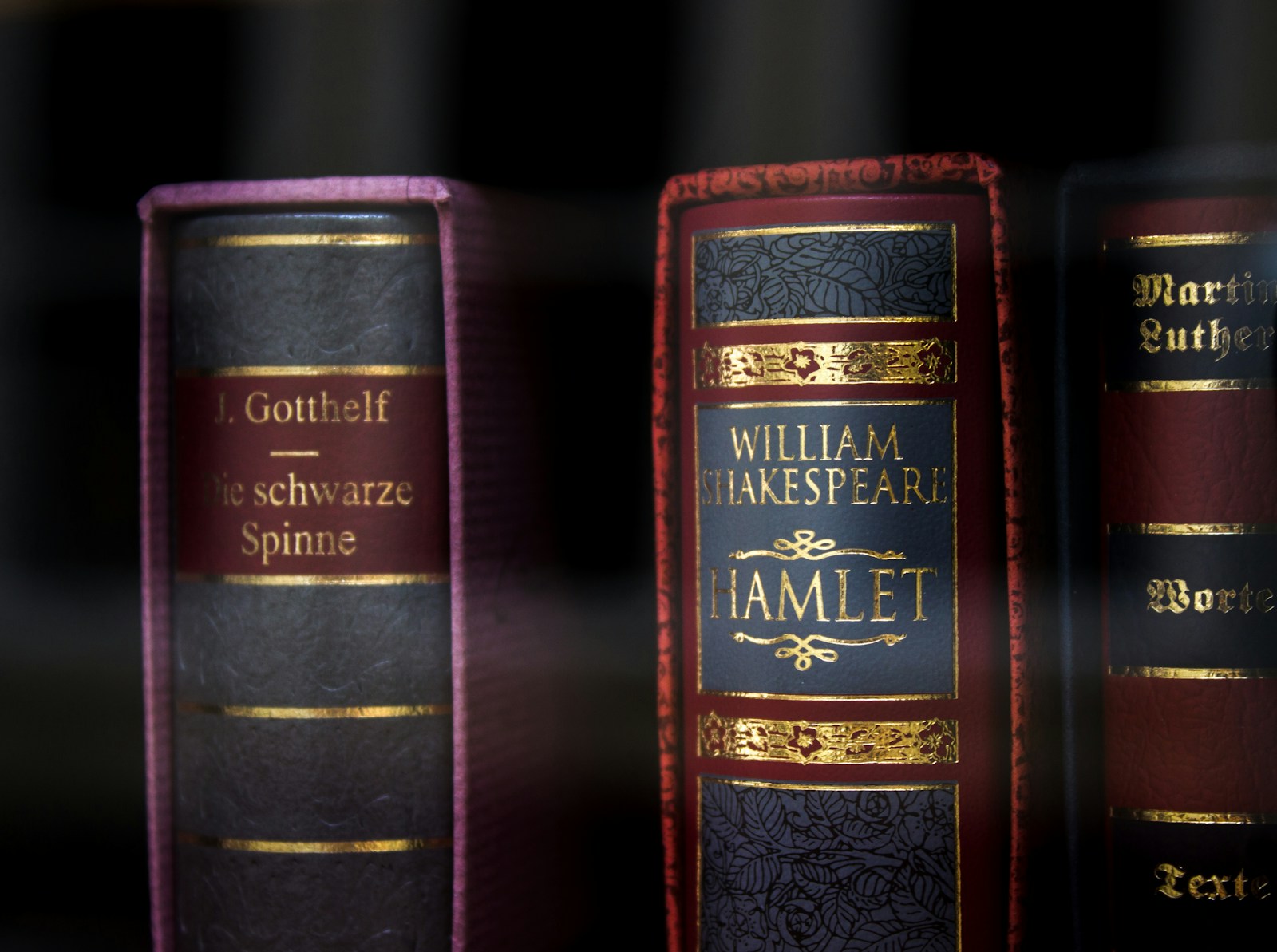

ベストセラーではないけど「みんな知ってる」シェイクスピア

「授業でやるアレ」…日本で言えば夏目漱石的立ち位置?

シェイクスピアと言えば思い出すのは、10年ほど前Language Exchangeで知り合った読書好きの友達と喋っていて、「え、日本人ってあんまり夏目漱石読んでないの?授業でやるだけ?え、じゃシェイクスピアみたいなもん?」って言ってたこと。筆者はシェイクスピアは名前聞いたことあるけどもちろん原書なんか読んじゃいない、ときでした(すみません、今でも読んでません)。

むしろシェイクスピアの欧米での学校の立ち位置を知った気がしてちょっと面白かったんですが、ただ「授業で読まされる古典」っていう以上の影響力がどうやらあるらしい…というのを知ったのはもう少したってから。

某翻訳講座で先生がおススメしてくれた書籍

そのきっかけというのが、某大手翻訳スクールで、翻訳実務の基礎講座を受講したとき。翻訳家を目指す心構え、的なお話を先生がしてくださったとき、いくつか書籍もおススメしてくださったのでした。

その中の一つがこちら。

シェイクスピアを読まずして「知ったか」ができるおいしい本

はい、「世界のエリート」が。です。ちょっとパワーワード。日本で行くと、むしろ「論語」とか?(孔子、日本人じゃないけどさ…)。

そこで、「いや別にエリート目指して英語学習してるわけじゃないしそんな人たちと議論かわすとかないだろうし…」と腰の引けたあなた。ちょっと待って。

英語の本や記事を読んでいるうちに気付いたのが、この本で紹介されているフレーズ、確かに普通に新聞や雑誌、ネットニュースの記事なんかでもちょくちょく使われている、ということ。

エリートじゃなくても「学のある感じを出したい時」に超便利!シェイクスピアのフレーズの数々

具体的に実際に筆者が使われているのに遭遇したフレーズを、ちょっと見てみましょう。

brave new world すばらしき新世界

これは書籍のタイトルにもなっちゃってるので(こちらも古典)、むしろそっちで有名かもしれまえんが、そもそもがシェイクスピアのフレーズ。『テンペスト』のラストで出てくるセリフからだそうです。

今までと全く違う、経験したこともない、想像したこともない…そんなニュアンスで、わりとよくニュース記事なんかで使われています。具体例がちらのロイターの記事。

Navigating the brave new world of bond investing 「債券投資の新たな世界を生き抜く」

超ざっくりした記事の要約は、「コロナショック後の投資シーンにおいて、鉄板とされてきた株式60%、債券40%の「60/40ポートフォリオ」のセオリーが崩れてきており、投資家は債券投資の新たな潮流の中進んでいくことを余儀なくされている」みたいなお話です。こんな感じで、「シェイクスピアが言ったように」なんて注釈はどっこにもつかないけど当然のようにしれっと使われるのが、「シェイクスピアの英語」の使用例パターンです。

The world’s my(mine) oyster. – この世は思いのまま

プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCに所属する、カメルーン出身の若手ミッドフィールダーカルロス・バレバ選手についてのBBCの記事。

‘The world is Baleba’s oyster’ 「世界はバレバのカキだ(思うまま)」

“He gets frustrated with himself at times in games, but he doesn’t need to do that. The world is his oyster.

こちらも何も知らずに読んでいたら「何で急にカキが出てくるの??」ってなりますよね。そしてどこにも「シェイクスピア」のシェの字も出てきません。が、読んでる人は「なるほどね」ってなるわけなのです。おそるべきシェイクスピアの「知ってるの当然」な浸透率。

筆者も一度ニュージーランド出身の英語の先生にリアルで「The world’s your oyster!」って言われたことがあります。この本読んでいなければ「は?」だったことでしょう。読んでてよかった。

ま、カキなので、「じゅるじゅる~~っとうまみをすする感じ」が世界の美味しいトコを思う存分に堪能する様子をうまく表現しているな、って皆が思うので、これだけ浸透したのでしょうね。面白い。

Good riddance! いい厄介払いだ!

こちらも定番、「厄介払い、お別れが出来てせいせいする」みたいなニュアンスでよく使われます。

Good riddance to the Samsung Galaxy S20 Ultra ーサムスン・ギャラクシーS20ウルトラにオサラバだ!

https://www.androidpolice.com/samsung-galaxy-s20-ultra-goodbye

いやまあ、Gralaxy S20 Ultraがどうだったのか筆者は全く知識がありませんが、この記事を書いた人が良く思ってなかったことだけはよく伝わります。これもね、元ネタを知らなければなんのこっちゃ、ってなるでしょう。riddanceなんて単語、英検1級でも出てきませんからね。

調べたところriddance=「免れること,除去.」という意味のようですが、実際にはたいがい「Good riddance!」とセットで使われることが殆どじゃないかな、と思います(それ以外では見た記憶がないので…)。

ということで、本書で紹介されるフレーズの中で私自身が「よく遭遇する定番3つ」をご紹介しました。これを押さえてるだけでもずいぶん違うと思いますよ!ぜひ、どこかでみかけたら「あっこの表現知ってる」ってにやにやしてくださいね。書籍にはほかにもたくさん「え、これもシェイクスピアの表現なの?」ってフレーズが載っていてとっても勉強になります。

[広告]